바다와 갈매기

2008. 3. 10. 08:09ㆍ일기

<바다와 갈매기>

2008.03.08 토요일

우리 가족은 새우젓을 사려고 소래포구에 갔다가 오이도에 들렀다. 오이도 전망대에 올라갈 때는 다리가 후둘후둘거렸다. 간신히 꼭대기에 올라가 전망대로 통하는 문을 열자마자, 엄청나게 거센 바람이 카앙하고 밀려와 머리가 벗겨지는 줄 알았다.

나는 두 팔로 몸을 부둥켜안고 으들들 떨며 앞으로 나아갔다. 전망대 난간에 서서 상가 쪽을 보았을 땐 그저 그랬다. 그런데 반대편으로 돌아가니, 바다가 내려다보였다.

바다는 새파랗고 드넓고 오후의 햇살을 받아 반짝거렸고, 내 마음처럼 출렁거렸다. 바다 건너 저편에는 신기루처럼 우리가 사는 도시가 보였고, 그 가운데에는 사파이어처럼 푸른 바다가 넘실넘실하였다.

순간 나는 저 바닷물로 뛰어들어 녹아버려서 내가 바다가 되고 싶은 마음이 솟구쳤다. 이상하게 바다를 보면서 꼭 내가 사람이 아니라, 돌고래인 것 같은 착각이 들었다. 정말 오랜만에 보는 바다 앞에서 나는 그동안 맺힌 것이 팍 뚫리듯이 시원했다.

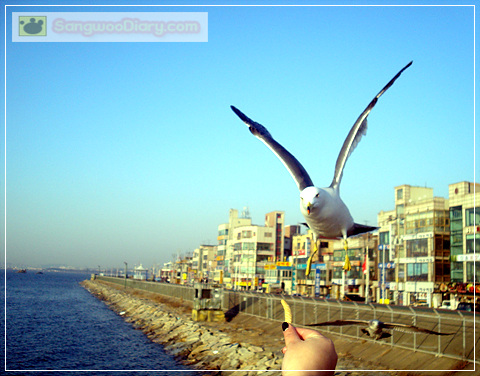

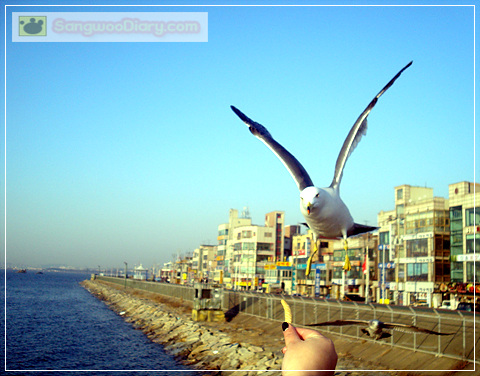

다시 아래로 내려와 1층 매점에서 새우깡을 사서 부두로 달려갔다. 부두 맨 끝 난간에서는 사람들이 달라붙어 갈매기들에게 새우깡을 던져주고 있었다. 우리도 그 속에 끼어들어 새우깡을 던졌다.

나는 특히 갈매기가 날아드는 타이밍을 맞추어, 갈매기가 공중에서 날개를 퍼덕이며 입을 벌리고 정지해 있을 때, 입 안에 쏙 넣어주었다. 어떤 갈매기는 얌체같이 옆에서 날아와 슉슉 새우깡을 채어갔다. 머리가 좋은 갈매기들은, 사람들이 새우깡을 잘 못 맞추는 걸 알고, 힘들여 날지 않고 부두 아래서 앉아 쉬며 떨어지는 새우깡을 쉽게 받아먹었다.

나는 갈매기들이 두 날개를 활짝 펴고 푸른 바다를 차고 올라, 더 먼 하늘로 날아오르기를 바라며 새우깡 던지기를 그만두고, 온 부둣가를 두 팔 벌려 펄쩍펄쩍 뛰어다녔다.

2008.03.08 토요일

우리 가족은 새우젓을 사려고 소래포구에 갔다가 오이도에 들렀다. 오이도 전망대에 올라갈 때는 다리가 후둘후둘거렸다. 간신히 꼭대기에 올라가 전망대로 통하는 문을 열자마자, 엄청나게 거센 바람이 카앙하고 밀려와 머리가 벗겨지는 줄 알았다.

나는 두 팔로 몸을 부둥켜안고 으들들 떨며 앞으로 나아갔다. 전망대 난간에 서서 상가 쪽을 보았을 땐 그저 그랬다. 그런데 반대편으로 돌아가니, 바다가 내려다보였다.

바다는 새파랗고 드넓고 오후의 햇살을 받아 반짝거렸고, 내 마음처럼 출렁거렸다. 바다 건너 저편에는 신기루처럼 우리가 사는 도시가 보였고, 그 가운데에는 사파이어처럼 푸른 바다가 넘실넘실하였다.

순간 나는 저 바닷물로 뛰어들어 녹아버려서 내가 바다가 되고 싶은 마음이 솟구쳤다. 이상하게 바다를 보면서 꼭 내가 사람이 아니라, 돌고래인 것 같은 착각이 들었다. 정말 오랜만에 보는 바다 앞에서 나는 그동안 맺힌 것이 팍 뚫리듯이 시원했다.

다시 아래로 내려와 1층 매점에서 새우깡을 사서 부두로 달려갔다. 부두 맨 끝 난간에서는 사람들이 달라붙어 갈매기들에게 새우깡을 던져주고 있었다. 우리도 그 속에 끼어들어 새우깡을 던졌다.

나는 특히 갈매기가 날아드는 타이밍을 맞추어, 갈매기가 공중에서 날개를 퍼덕이며 입을 벌리고 정지해 있을 때, 입 안에 쏙 넣어주었다. 어떤 갈매기는 얌체같이 옆에서 날아와 슉슉 새우깡을 채어갔다. 머리가 좋은 갈매기들은, 사람들이 새우깡을 잘 못 맞추는 걸 알고, 힘들여 날지 않고 부두 아래서 앉아 쉬며 떨어지는 새우깡을 쉽게 받아먹었다.

나는 갈매기들이 두 날개를 활짝 펴고 푸른 바다를 차고 올라, 더 먼 하늘로 날아오르기를 바라며 새우깡 던지기를 그만두고, 온 부둣가를 두 팔 벌려 펄쩍펄쩍 뛰어다녔다.

'일기' 카테고리의 다른 글

| 맘모스와 호랑이 놀이 (8) | 2008.03.21 |

|---|---|

| 급식 당번 (4) | 2008.03.18 |

| 흔들다리 위에서 (4) | 2008.03.17 |

| 진단 평가 문제 없어! (20) | 2008.03.12 |

| 회장 선거 (4) | 2008.03.08 |

| 아침 (4) | 2008.03.05 |

| 봄의 향기 (15) | 2008.03.02 |

| 홍역 예방 주사를 맞아요! (4) | 2008.02.29 |